Por Edgardo Bermejo Mora

I.

En la vida, la obra y la trayectoria profesional de Ulises Castellanos se advierten, delatoras, las costuras del tiempo. Su trabajo es más un almanaque memorioso que un mapa visual. Es su obra –y yo diría, su biografía– un registro de la historia reciente del mundo y del país reordenado en un cúmulo de fechas y de imágenes certeras y elocuentes, viñetas a color y en blanco negro que rezuman la belleza atroz de una verdad.

La fotografía como instrumento ordenador del tiempo, la imagen al servicio de la memoria, la vocación periodística como brega incesante contra el olvido. En cada imagen, en cada viaje, en cada encomienda profesional, vida e historia empatan, dialogan, se entrecruzan.

Si la historia es la hazaña por reinventar y descifrar al tiempo transcurrido, la crónica del fotógrafo que se desgrana en imágenes aparece como la forma dilatada de un tiempo que no se entiende: se mira. Observar al tiempo, tal es la ardua tarea del ejercicio de la fotografía que colinda con el pensamiento filosófico y con el temperamento artístico.

El fotógrafo es filósofo porque explica, desafía y deconstruye la realidad a través de la mirada; pero es también poeta, porque ensaya, no con la palabra sino con la imagen, las múltiples formas en que el instante y la eternidad se conjugan, hasta ampliar los horizontes de nuestro entendimiento, hasta alterar el tablero cartesiano de nuestra sensibilidad. Miro, luego, existo. La fotografía es pues una forma radical del lenguaje y de la razón, y es también un viaje: la travesía del ojo, el arte de mirar.

Al viaje de Ulises Castellanos por las geografías de la imagen lo definen algunas fechas emblemáticas, tanto para él, como para el mundo al que le ha tocado retratar.

1968, al mismo tiempo el año de su nacimiento y la cifra de cuatro dígitos que se impone en el imaginario generacional. Somos, los contemporáneos de Ulises, hijos testarudos del 68: con sus desgarraduras y sus tránsitos, con las Olimpiadas y las movilizaciones y la sangre, señales simultáneas de alarma y de transformación. Cumple en 2018 el fotógrafo media centuria, como lo cumple también un país que de 1968 a la fecha se reconstruye sobre las ruinas, y el oprobio, y las esperanzas cercenadas una tarde de octubre en Tlatelolco.

1985, el año del terremoto, la historia que se registra a través de los escombros y el estropicio. El sismo del 19 de septiembre, la solidaridad a la que convoca y que edifica incipientes e insumisas ciudadanías, es también el momento trágico en el que se define su vocación profesional, un rito de paso cumplido entre edificios colapsados cuando apenas había alcanzado la mayoría de edad.

La conjugación de otras dos fechas serán la siguiente estación en el periplo de construirse una identidad, una vocación y una convicción: 1986, el año de las movilizaciones y de la huelga del Consejo Estudiantil Universitario en la UNAM; y 1988, cuando la contienda presidencial devino revuelta y celebración. El movimiento del CEU y la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, dos representaciones de la democracia mexicana en transición, se adhieren de inmediato al ojo del fotógrafo en ciernes que registra las escenas con un asombro juvenil.

1989 es la otra marca generacional. Con la caída del muro de Berlín y el colapso soviético se cayeron también referentes y paradigmas en una suerte de orfandad ideológica, que en su momento el fotógrafo joven habría de traducir al lenguaje de la luz que es la fotografía, lo cual incluye una visita temprana a la nueva Berlín reunificada.

Tras los años de formación universitaria y las primeras incursiones en el mundo del periodismo gráfico, irrumpe el año aciago de 1994 como un punto axial en su carrera. Al joven fotógrafo, ya profesional, le tocara la pesada tarea de cargar con una y varias cámaras para asistir al carnaval mexicano en los albores del TLC.

La revuelta zapatista, la entronización del subcomandante encapuchado en el imaginario mundial, el asesinato de Colosio; la detención del hermano del expresidente Salinas; y la crisis económica del 95, son acontecimientos que lo lanzan a la calle y le atemperan el pulso y la mirada. Algunas de sus primeras portadas en los medios mexicanos son de ese tiempo, y revelan una temprana destreza para leer en clave icónica –e irónica– los horrores y las glorias del exotismo mexicano en el umbral de un nuevo siglo.

La última década del siglo XX transcurre para el joven fotógrafo entre el río desbordado de los acontecimientos finiseculares, y las incontables horas de trabajo acumuladas en la sala de redacción del semanario Proceso, donde se forjó en todo sentido su segunda vocación: la edición periodística. Fueron años de formación cotidiana a la caza diaria de la gran ballena blanca de la información, a bordo de esa legendaria embarcación conducida por Julio Sherer, el Capitán Ajab de la prensa mexicana.

Llegamos entonces al 2001, cuando el ataque al WTC de Nueva York anuncia un nuevo milenio de odios culturales, fanatismos de diverso signo y violencia. Las altas torres cosmopolitas que sucumben entre el fuego y el polvo, como la bíblica Babel fulminada por el odio de Dios, representan en la carrera de Ulises Castellanos la puerta de entrada a la zona más ardua de su vocación: la de corresponsal de guerra, el crónica gráfico de un mundo que balbucea el estridente lenguaje de la violencia, la intolerancia y la destrucción, en la antesala de la revolución digital y la aldea global conectada por Internet.

Con todo estas fechas como referentes de una fotógrafo y su trayectoria profesional, lo que le ha ocurrido a su obra en las primeras dos décadas del nuevo siglo no es más que la combinación incesante de sus visitas a los múltiples territorios donde radica su trabajo: de las salas de redacción, al registro de viaje como crónica del presente, del trabajo de campo como reportero gráfico, a la foto de mayor aliento trabajada en el estudio, la foto con temperamento estético de quien ensaya con la mirada lo que el escritor intenta con la prosa: repensar la realidad.

El aula universitaria y el despacho del emprendedor cultural, a través de su empresa Círculo Rojo, (hoy relanzada incluso con un portal de noticias llamado Zona Zero) son otros tantos territorios profesionales incorporados a su mapa en estos años de múltiples transiciones y cambios en la vida, uno de ellos, por cierto, muy significativo: el tránsito de la fotografía analógica a la digital, que para Ulises Castellanos se cumplió antes de concluir la primera década del nuevo siglo.

Podemos entonces resumir su trabajo como un permanente cruce de fronteras, y así también podríamos definir su temperamento creativo, a medio camino entre el foto periodismo, en su sentido más estricto, y la fotografía de autor, esto es, aquella que propone una narrativa y una estética propia, que no sólo busca el registro de la realidad sino que la reinventa –y al hacerlo– entra modificada a nuestros ojos, convertida en algo particular: en arte.

II

La obra fotográfica es el resumen de un viaje: las travesías de la mirada que construyen una cartografía singular. Como observador que he sido de los viajes visuales de Ulises Castellanos, me detengo ahora en algunas de las estaciones que me ayudan a no extraviarme en el laberinto de más de 90 mil imágenes que conforman su archivo fotográfico.

1.

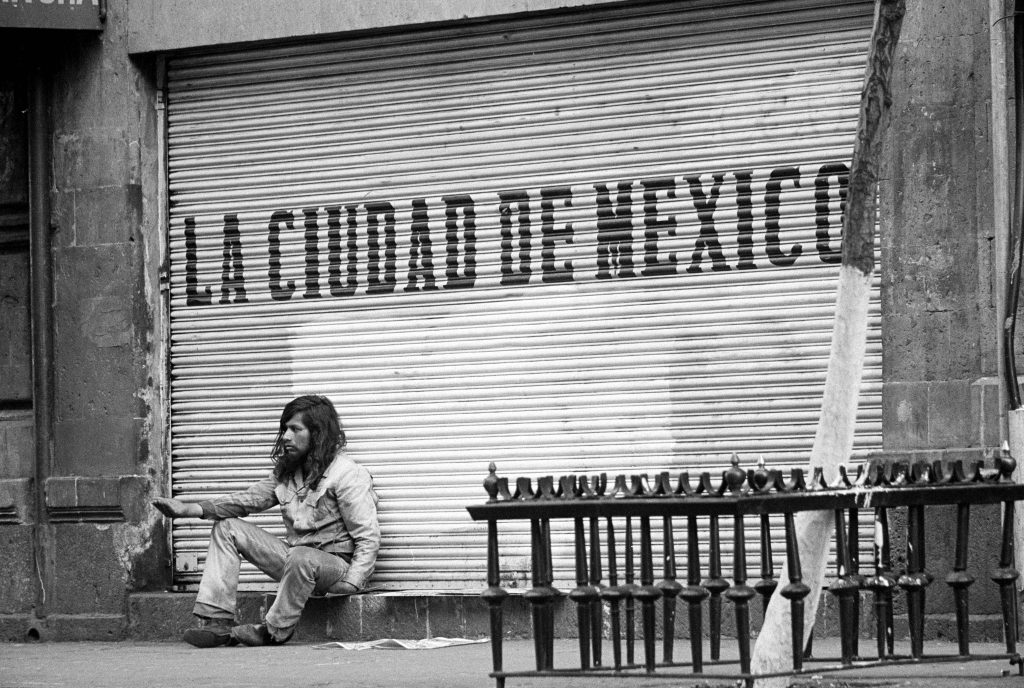

La primera imagen que registro es de 1987, un doble retrato urbano en blanco y negro: el de la Ciudad de Mexico y el de un indigente que parecería anunciado por el cartel involuntario de la cortina metálica de un viejo establecimiento comercial. La vida sin puertas, la vida sin ventanas, la vida sin techo de la ciudad.

La fotografía aquí hace visible lo evidente: es la crónica de un destierro en la región más transparente del aire. ¿Qué es algo que mientras más lo vemos menos lo vemos, que mientras más aparece ante nuestra mirada más rápido desaparece de nuestra conciencia? La vida errante de las personas en situación de calle. Aquí la foto es crónica, es denuncia, y es también pronunciamiento: el anuncio de un fotógrafo periodista en el arranque de su carrera.

- Ciudad de México, 1987.

2.

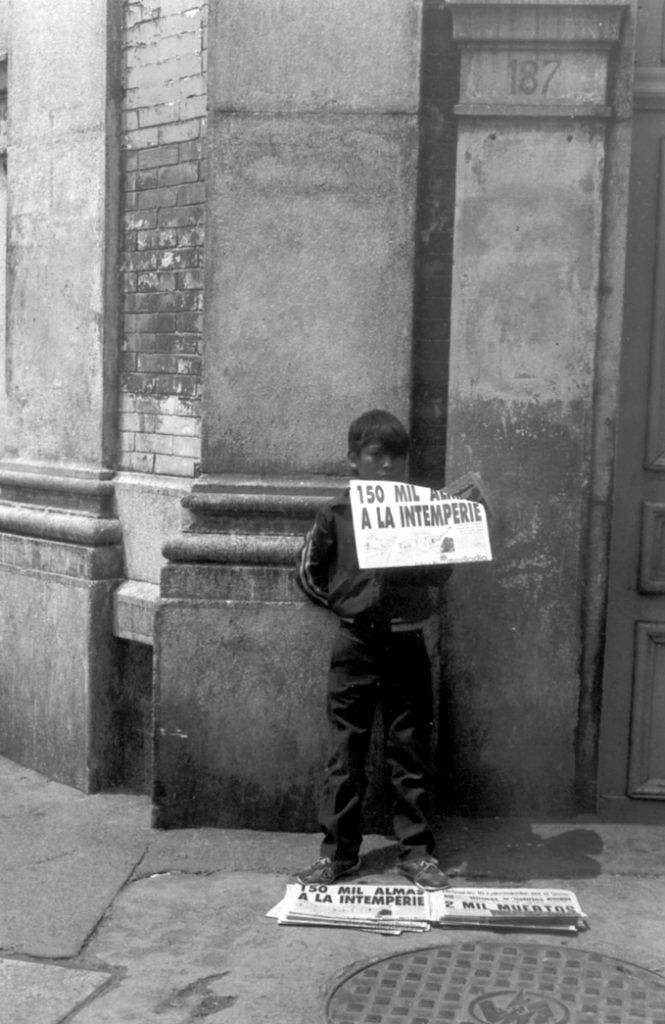

En esta imagen de su primera incursión formal al género del foto reportaje, tras el terremoto de la Ciudad de México del 19 de septiembre de 1985, se atisba lo que año después, ya en plena maduración, habría de ser una estrategia reiterada de su trabajo: la fotografía como un espacio de ambigüedad temporal.

En esta foto observamos a un niño vocero que ofrece la edición “extra” de un periódico vespertino donde se anuncia en ocho columnas la cifra apabullante de los muertos. La escena se sitúa en la esquina de algún barrio capitalino carcomido por las picaduras del pasado y nos extravía en el tiempo: es la Ciudad de México de mediados de los ochenta, pero bien podría ser de cualquier otra década anterior. Un homenaje juvenil a la mejor tradición de Casasola y los hermanos Mayo.

- El Drama, 1985.

3.

Hay aquí un primer atisbo de su trabajo fotográfico como registro histórico pero también como composición visual. Los tres planos que se establecen entre la fragilidad de la joven montada en bicicleta y la pesadez metálica y hostil de los tanques –en el Berlín de 1992 que despertaba de la pesadilla de su división– aparecen como un dialogo equilibrado y pertinaz entre quietud y movimiento. Es también la foto una suerte de relectura de la célebre “El hombre del tanque en Tienanmem” (1989) del periodista de AP Jeff Widener, una metáfora visual de la resiliencia juvenil frente a los autoritarismos militares.

- Tanques junto al Muro de Berlín, 1992.

4.

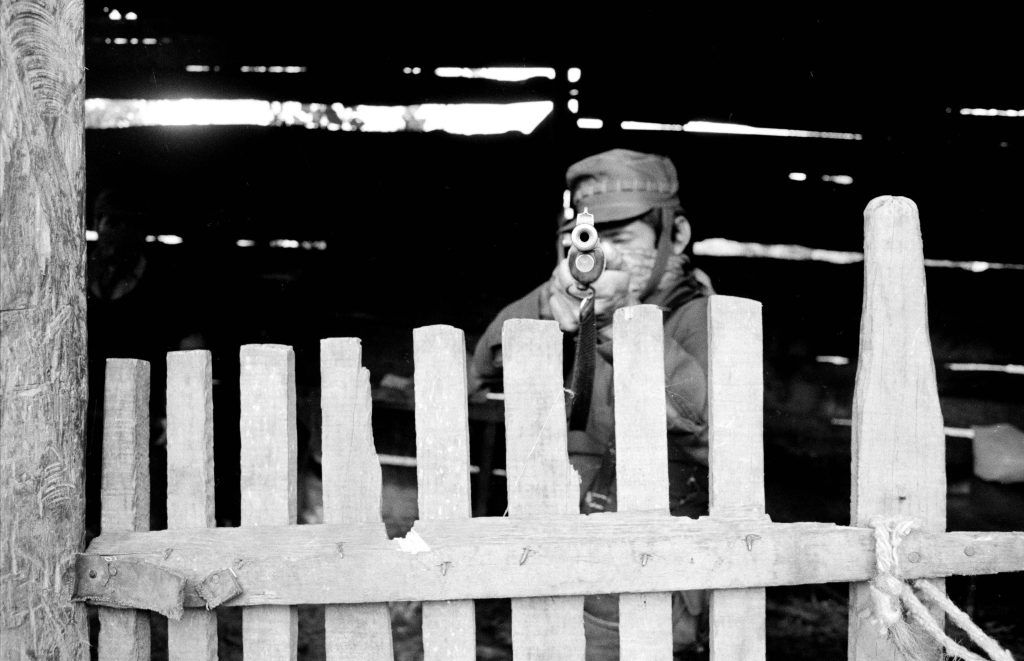

¿Quién apunta a quién? ¿El guerrillero al fotógrafo o viceversa? Ambos se observan, apenas separados por un cerco, acaso el cerco informativo contra la rebelión indígena del que tanto se habló y que aquí termina por romperse. La boca del fusil del zapatista aparece al centro de la imagen como la extensión de un ojo que podría arrojar fuego, pero quien jala –no el gatillo, el obturador– es el joven reportero del semanario Proceso en su primera inmersión a “La realidad”, como bautizara el subcomandante Marcos a uno de los municipios autónomos zapatistas.

- EZLN, Chiapas, 1994.

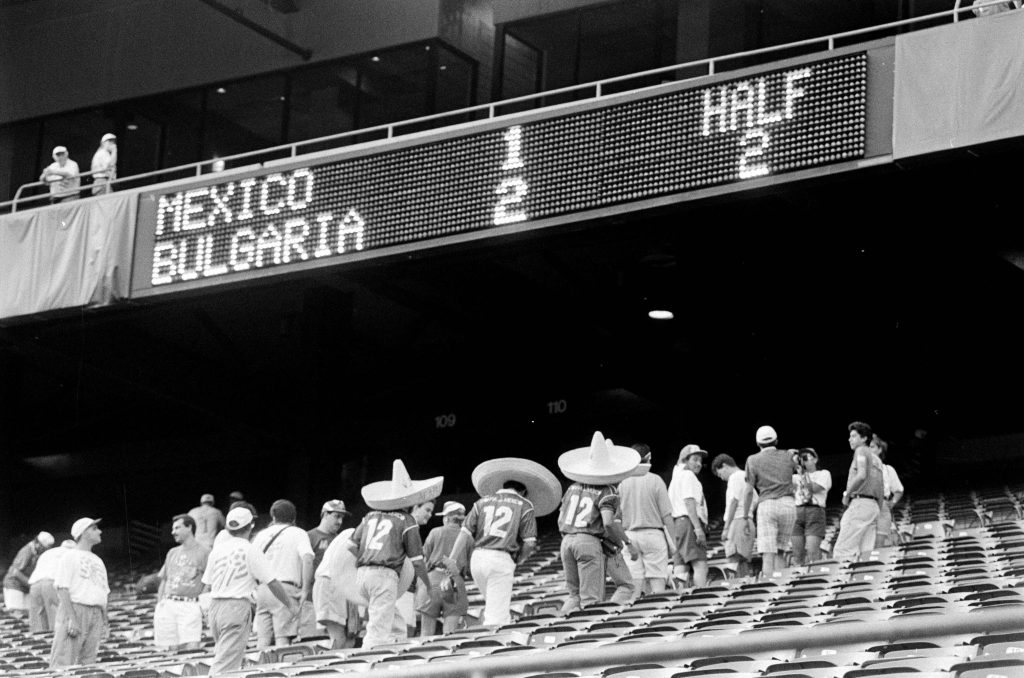

5.

Esta imagen, tomada tras la derrota de la selección mexicana en el Mundial de Futbol en 1994, es la crónica visual de nuestros arquetipos. Más que un testimonio deportivo, una ironía ontológica: los grandes sombreros mexicanos, la cabeza gacha de la derrota, el honor nacional mancillado en serie de penaltis, el eterno despertar al país del ya merito, el “sí se puede” versus el “no se pudo”. El jugador número 12 que reproduce en la espalda de su camisola la cifra fatal de la derrota.

- Defraudaron como siempre, NY, 1994.

6.

La fotografía como arquitectura sostenida entre andamios de luz y de sombra, es aquí también un acto de intromisión urbana. En esta foto de la serie de juventud “Obra Negra” dedicada a explorar las arduas jornadas de la albañilería en la capital mexicana, Ulises hace una lectura en clave chilanga de la célebre foto de Charles C. Ebbets, que captó el temerario almuerzo de un grupo de trabajadores sentados sobre la viga de un rascacielos en construcción en el Nueva York de 1932.

- Obra Negra, Ciudad de México, 1997.

7.

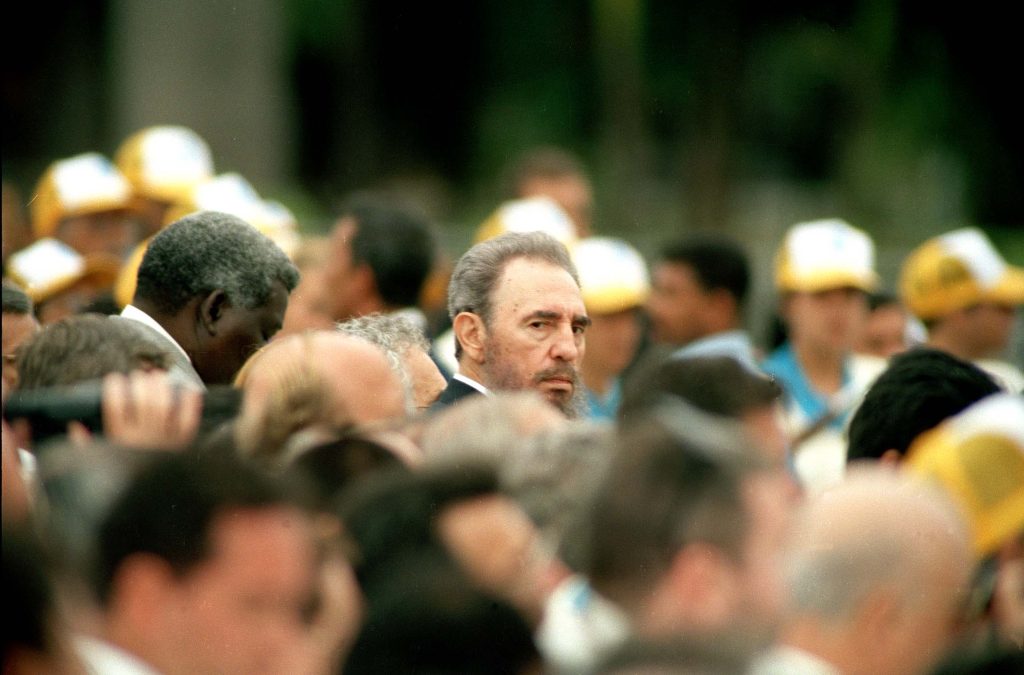

La cámara es un instrumento que observa al poder. También el poder puede mirar a la cámara. Desde sus 187 centímetros de altura, sus 72 años de vida y sus 39 años de estancia en el poder para aquel año de 1998, Fidel Castro se gira, observa y parece que ha descubierto, entre la multitud que le rodea, a la cámara que le vigila. Una instantánea de conmovedora intimidad en medio del bullicio. La soledad del poder.

- Fidel en su Isla, La Habana, Cuba, 1998.

8.

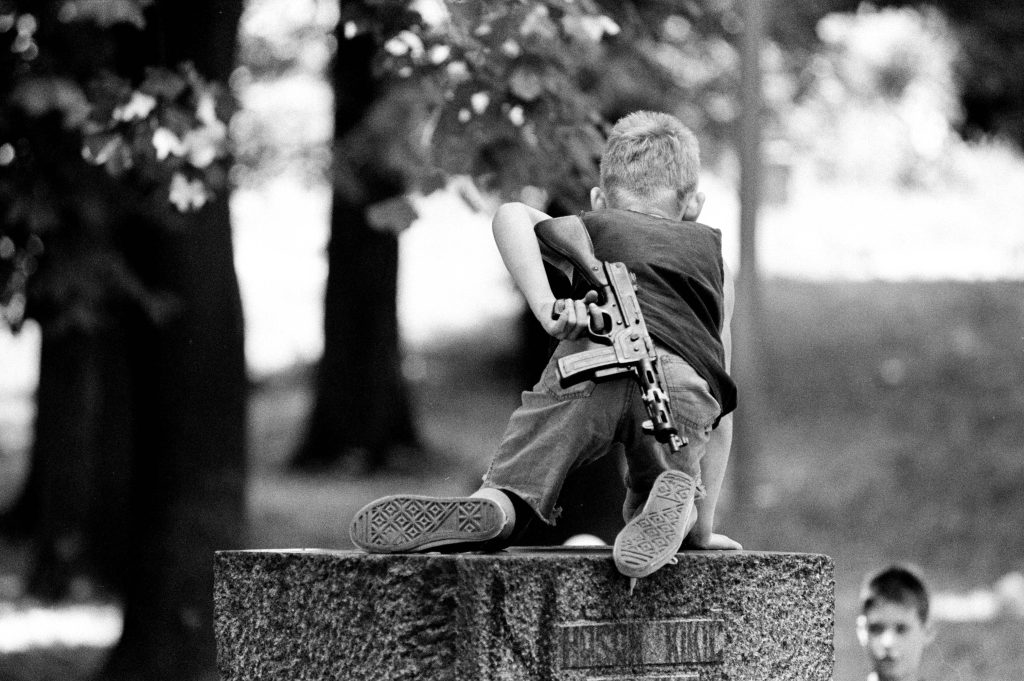

De un poema de Octavio Paz, Niño y trompo: “cada vez que lo lanza/cae, justo/ en el centro del mundo”. Una imagen de la ciudad de Sarajevo devastada por la guerra en 1998 permite la paráfrasis: Niño y metralleta: cada vez que ataca/ sus balas imaginarias caen, justo/ en el centro de nuestro dolor.

- Bienvenidos a Sarajevo, Bosnia, 1998.

9.

Es la locura el inferno de todos tan temido. El extravío de la mirada y la conciencia, la carcajada de hiena, el desaliño. Es este retrato atroz de un interno en el Centro Psiquiátrico en el estado de Hidalgo, un viaje al centro de nuestra propia indefensión. El espejo de la razón que genera monstruos.

- Infierno sin Límites 3, Centro psiquiátrico «Villa Ocaranza», Estado de Hidalgo, México, 2000.

10.

En el canto III de la Divina Comedia su autor, Dante Alighieri, situaba esta frase lapidaria en la puerta de entrada al Infierno: “Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza”. Entre las ruinas de las Torres Gemelas Ulises esculpe una imagen dantesca, salpicada de estropicio, polvo y retorceduras, en los albores del siglo XXI.

- Zona Zero, WTC, Torres Gemelas, Manhattan, NY, 2001.

11.

Es esta foto tomada en Pakistán en 2001 una suerte de colofón visual de la imagen de los niños y los juegos de guerra que Ulises Castellanos tomó en el Sarajevo de 1998. Aquí un niño apunta al cielo y sueña con ser un Talibán, como los personajes barbados del pendón. El encuadre de la foto es, en todos sentidos, incómodo: la maraña de cables que le dan volumen a la composición sobre un cielo apagado, las banderas enjutas a la derecha y al centro de la foto, conforman en su conjunto un mural de fundamentalismos.

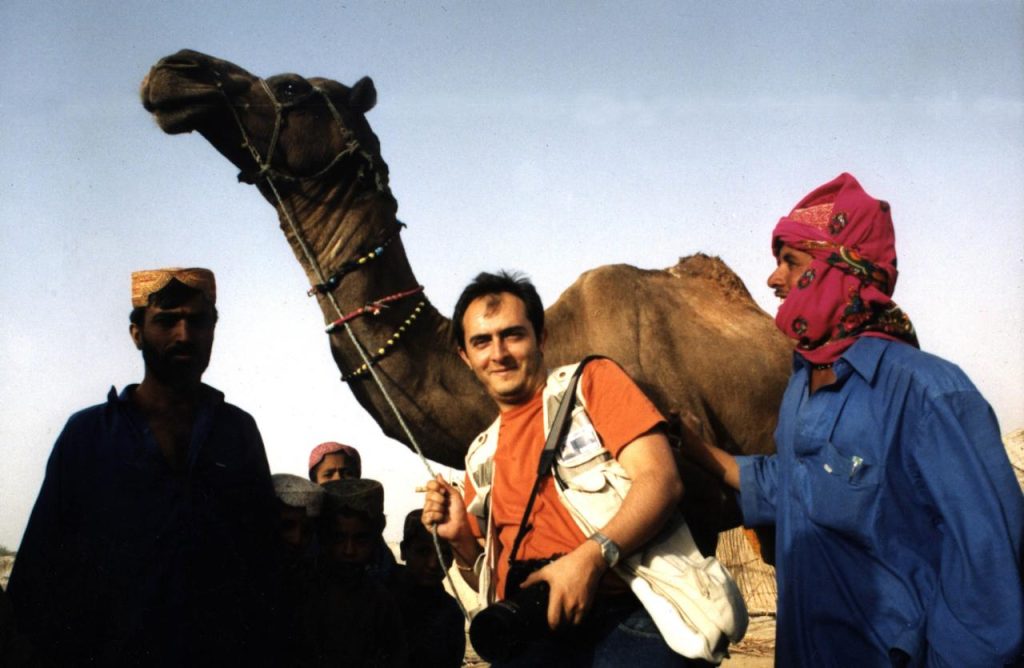

- Talibanes, Rawalpindi, Pakistán, 2001.

12

En este retrato de paradojas y encierros un grupo de refugiados palestinos en Jordania ensayan la única libertad a su alcance: la de sacar las manos por el pequeño orificio de la puerta y hacer la v de la victoria. Voluntad, la de las manos, y resignación, la de la única mirada que logra asomarse en la escena. El detalle cromático de la imagen, en la que predomina el azul celeste de la puerta de encierro frente el cobre sanguíneo de las manos que lo padecen, nos desafía.

- Refugiados Palestinos en un campamento de Jordania, 2003.

13.

Hay un cuádruple trazo horizontal en la geometría de esta foto: la oscuridad de la tierra en la porción inferior, la aridez iluminada del desierto en la segunda porción del encuadre, la mancha verde y amorfa del huizachal en el tercer nivel, y el azul abrumador del cielo abierto en la cuarta y más amplia franja de la foto. Fronteras de color dentro de la misma frontera aquí descrita. Al centro, en el primer plano, la imagen recortada del guardián de la frontera y el perro de caza. Hay violencia, opresión, sed, en esta imagen.

- Siluetas, Border Patrol, Arizona, 2004

14.

“Los días en la ciudad/ Los días pesadísimos como una cabeza cercenada con los ojos abiertos/ Estos días como frutas podridas/ Días enturbiados por salvajes mentiras”, La “Declaración de Odio” de Efraín Huerta a una ciudad tomada aquí desde el aire por el fotógrafo. Como si Ulises Castellano se hubiera querido inspirar en una imagen de la ciudad apocalíptica de Blade Runner, la cinta de Ridley Scott bajo la cinematografía delirante de Jordan Cronenweth.

- Polanco, Ciudad de México, 2007 CDMX.

III.

En un ensayo sobre fotógrafos mexicanos contemporáneos, Sergio González Rodríguez se refirió al “impulso de reconfigurar al propio presente mientras se le atraviesa. Cortes diagonales, vislumbres desviados y a la vez certeros bajo una carta de navegar elusiva y en continua transformación hacia un horizonte errabundo. Conjeturas e indagaciones deslumbrantes, plenas, abiertas al tiempo”. Esta afirmación ayuda a situar el trabajo de Ulises Castellanos en la perspectiva de la generación en activo a la que pertenece.

- Ulises Castellanos en su muestra «Memoria» en la Fototeca Nacional en Abril de 2018.